Draußen in der Eiseskälte fliegen die Meisen halsbrecherische Figuren, ehe sie auf dem Fensterbrett landen, um die Nüsse zu fressen, die dort warten. Der Kater versteckt sich hinter den Geranien. Er zuckt mit den Pfoten und mit dem Schwanz. Manchmal mauzt er mit tiefer Stimme. Sobald ich den Küchenschrank öffne und nach der Tüte mit den Nüssen greife, steht er bereit. Er hat auch selbst schon versucht, Nüsse zu fressen, aber das war nicht das Richtige. Die Nüsse sind für den Kater symbolisch. Sie sind ein Ticket. Sie sind das kondensierte Recht auf eine Performance. Die Performance beinhaltet die Anwesenheit von echten Vögeln, echtem Geflatter, echter Aufregung auf dem Fensterbrett. Man kann gegen die Scheibe springen und erreicht einen interaktiven Effekt. Gelegentlich bedient der Kater das Tablet. Dort gibt es spezielle Videos für Katzen. Es ist mehr oder weniger das Gleiche: Nüsse, Vögel, Eichhörnchen, alles hinter einer Scheibe. Die Präferenz ist ganz klar. Das Tablet bindet das Interesse für fünf Minuten, am Fenster sitzt er mehrere Stunden. Am besten ist natürlich der Hof, aber bei Minus zwanzig Grad ist der Hof für den Kater geschlossen. Das verfügt der Mensch in seiner Selbstherrlichkeit als übergeordnete Autorität. Unhinterfragt.

In Irkutsk gibt es seit neun Monaten kein bespieltes Theater und keinen geöffneten Konzertsal. Ich kann statt dessen das hervorragende Moskauer Dokumentartheater im Stream erleben. Für mich ist das ein echtes Privileg, denn von Ostsibirien kommt man nicht einfach so nach Moskau. Ich hasse Langstreckenflüge und mit dem Zug dauert es dreieinhalb Tage. Und dennoch gibt es eine Ermüdung, die mich faul macht und verhindert, dass ich diese großartigen Angebote wahrnehme. Wenn ich in Irkutsk mit dem uralten Bus ins Zentrum fahre, erwartet mich dort im Theater nicht unbedingt das, was ich als Höhepunkt der künstlerischen Entwicklung einschätzen würde. Es ist jedoch immer voll. Die Häuser sind hier stets bis auf den letzten Platz ausverkauft. In der Pracht des Stadttheaters (sibirischer Nachbau der Mailänder Scala) versammeln sich bis zu mehrere hundert Menschen unter Kronleuchtern. Im Keller des experimentellen Dramastudios sind es vielleicht fünfzig (auf vierzig Plätzen). Man studiert das Parfüm der Nachbarinnen, betrachtet die Socken der mitgeschleppten Männer. Theater ist in Irkutsk eine Domäne der Frauen. Nur etwa ein Viertel sind männliche Theatergäste. Sehr oft studieren sie während der Vorstellung ihre Telefone.

Am Bildschirm entfällt das alles. Ich bin allein mit der Kunst. Es gibt vorher keinen Lippenstift, kein Nachdenken über das Problem der Stiefel (Fellstiefel oder zivilisierte Variante). Es gibt keine Schlange am Theaterbüffet, keinen kleinen fiesen Kuchen, der aus nichts als Zucker besteht und nicht das unbeabsichtigte Belauschen der Alltagsgespräche fremder Personen. Man wedelt nicht mit dem Programmheft wie mit einem Fächer. Man trifft keine Bekannten, die einem zu verstehen geben, dass dieses Theater doch eigentlich „kein deutscher Ort“ ist, sondern eher etwas für die eigenen Leute. Man sitzt nicht auf den Hockern mit den goldenen Beinen herum, ehe man in den Saal darf. Das ist etwas, das mir ganz besonders gefällt: Am Rand zu bleiben, im Rücken die Sicherheit der Wand. Und mit aufgerissenen Augen zuzuschauen, wie sich die Umgebung auf den Beginn einer Vorstellung vorbereitet. Hier kommen die Darsteller/Darstellerinnen oft noch einmal im Vestibül vorbei, meistens bereits im Kostüm, und begrüßen ihre Freunde. Das alles sehe ich, das findet mein Interesse. Ebenso wie die ewigen Ermahnungen der streng gekleideten Einlasserin, die das Geschehen beherrscht und sehr gern die Sitzordnung umorganisiert, unabhängig von den Nummern auf den Eintrittskarten. Es gehört für mich dazu, wahrscheinlich ist es nicht wirklich unwichtiger als die eigentliche Vorstellung.

In Berlin verhalte ich mich ähnlich, denn ich gehe wesentlich öfter ins Theater als alle meine Freunde und Freundinnen. Anders als sie gehe ich durchaus auch gern allein, vielleicht sogar noch lieber als in Gesellschaft. Ich bin Historikerin und damit definitiv nicht vom Fach. Die Gefahr, dass ich bereits im Vorfeld in Debatten hineingezogen werde, besteht kaum. Ich denke, das habe ich von meinem Vater geerbt, der machte es genauso. Ich erlebe die Minuten vor dem Beginn einer Performance wie die letzen Augenblicke auf einem Bahnsteig. Der Zug ist bereits angekündigt, die letzten Umarmungen, die letzten Einkäufe am Kaffeestand. Vor sehr vielen Jahren hatte ich als ehemaliger Flüchtling eine Einreisesperre in die DDR. Dort lebten damals die meisten meiner Freunde und meine Familie. Damals fuhr ich zum Bahnhof Friedrichstraße, setzte mich auf die Bank und beobachtete die ein- und ausfahrenden Züge. Einmal traf ich dort eine Bekannte aus dem Iran. Sie hatte die gleiche Gewohnheit entwickelt. Wir waren keine Freundinnen, aber diese Begegnung brachte uns näher.

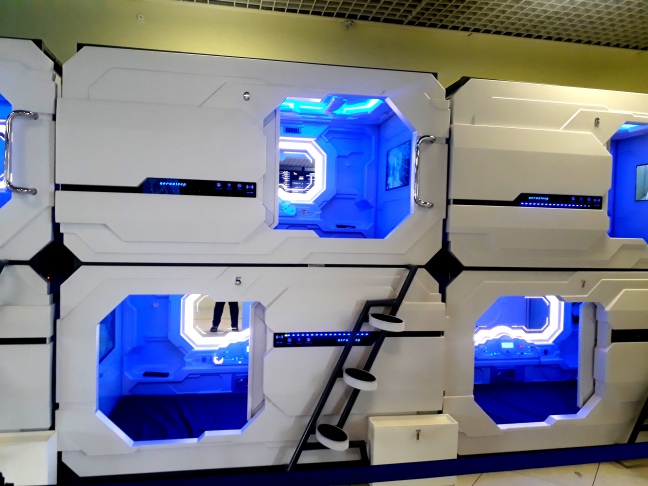

Im Augenblick gibt es weder Reisen, noch gibt es Theater. Ich habe das Empfinden, dass ich in einer Box festsitze, die eine mir unbekannte Person (oder vermutlich eher ein Algorithmus) verschlossen hat und irgendwann wieder öffnen wird oder auch nicht. Die Box enthält alle Bequemlichkeiten, nur nicht das, was mein normales Leben bestimmt, wenn ich selbst die Wahl habe. Die zweidimensionale Außenwelt entzieht sich meiner Mitwirkung. (Das, was der Kater erreicht, wenn er gegen die Fensterscheibe springt, bleibt aus.) Ich habe Kaffee, Bücher, Onlinevorlesungen, Musik. Wenn mich das Streamen langweilt oder übermäßig provoziert, schalte ich weg. Das machen die Studenten/Studentinnen mit meinen Seminaren ebenso, wir bleiben in gegenseitiger Anpassung stets in der ausgebaggerten Fahrrinne in der Mitte. Der Schock, die Atemlosigkeit, die Begeisterung existieren nur noch in der Erinnerung.

Wenn ich von Theater (und ehrlich gesagt auch von Unterricht oder Lehre) träume, dann wünsche ich mir, das wir die Räume (im wahrsten Sinne des Wortes) verlassen, an denen die angestammten Rituale ablaufen. Mich hat das Theater immer dann begeistert, wenn es auf der Straße, im Wald, in den Verkehrsmitteln unterwegs war. Wenn das, was meine tägliche Umgebung ausmacht, zur Überraschung wird, möglicherweise sogar zur Falle. Wenn die abgeschlossene Gemeinschaft, die sich in den Berliner Spielstätten trifft, um über die jeweils anderen Arbeiten gemeinsam zu reflektieren, um Bäume, Krähen, Fahrgäste, Bushaltestellen erweitert wird. Wenn das Verhalten im Rahmen der kleinen und großen Rituale durch echte Reaktionen durchbrochen wird. Wenn das Theater zwar Zeichen bleibt, aber aufhört, sich selbst zu signifizieren. Und wenn es vielleicht beginnt, den Übergang zu etwas gänzlich anderem, bisher gar nicht Vorstellbarem vorzubereiten oder sogar zu vollziehen. Wenn ich es zu Ende denke, dann wünsche ich mir kein Zurück in die Theatersäle, sondern den Spaziergang in die dritte Dimension, in die echte Welt. Ganz sicher nicht auf dem Bildschirm oder in der Kapsel, aber auch nicht unbedingt in der Sterilität der Selbstbespiegelung und ewigen Wiederholung.

Aber nun ja: Es fallen mir gleich mindestens zehn Aufführungen ein, die ich unbedingt noch sehen möchte. Ich möchte eine Theaterreise machen, möchte vom Bahnhof in die Vorstellung schlendern, möchte in der Theaterkantine schrecklichen Kuchen essen, möchte mich live an fremden Orten freuen oder ärgern. Auch wenn es die verdammte, abgehobene Kunst ist. Sei es drum: Es soll sie nur einfach wieder geben!